テスト結果とは裏腹に想定外に抜けたダンパー

プジョー106s16、今回のメイン作業はサスペンションのリファイン。

以前より、計画的に整備をお任せいただいている1台です。

何らかの関連性を混ぜ合わせて、最適なタイミングで一気に手を入れる事が多いお客様です。

これまで未着手であったのが足回り全般的な作業でして、特に大きな不具合を感じなかったことがその理由です。

BOSCH SDLテストにおいて、ノーマルダンパーの性能を維持できていると思っていた為に着手タインミングが遠のいていました。

とは言うものの、駆動系・舵取り装置系・サスペンション構成部品系と、距離相応に傷んだいる事は確かでして、これまで未着手であった箇所を一気に遂行する流れになりました。

ショックアブソーバについては、再使用も可能かも?という想定でしたが、せっかくなのでアップグレードを兼て新調しようと言う流れになります。

106のダンパー交換の際は、ハブベアリングも同時に交換をする事が多い(ストラットの構造上の効率化)です。

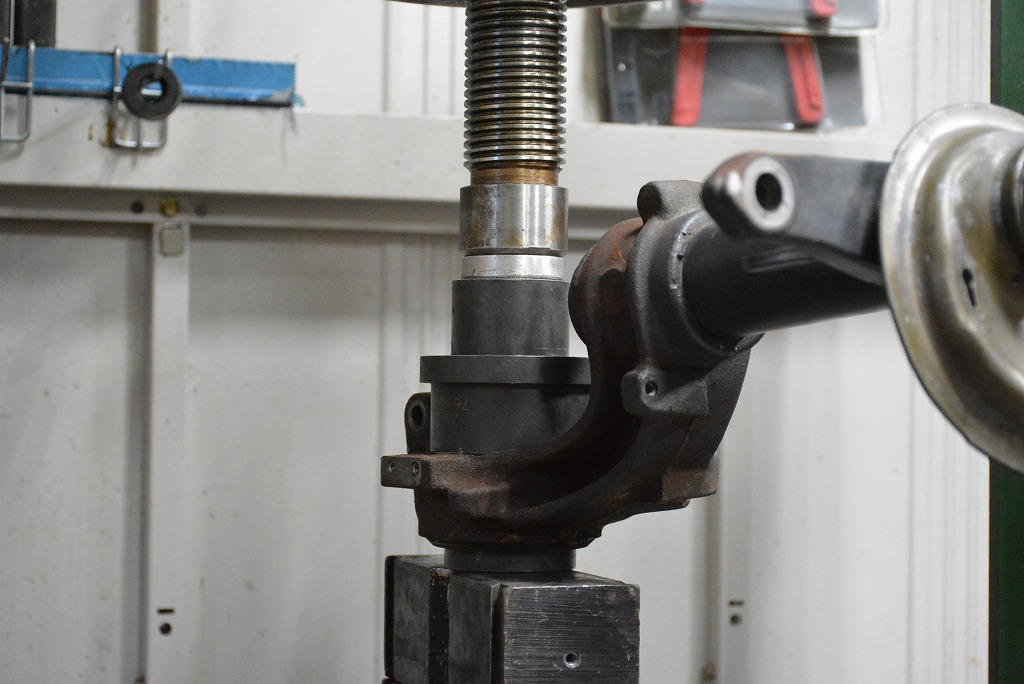

ハブベアリング組付けの際に、最後に組付けるドライブプレートは旋盤に掴んで回転させ、軸部とドライブフランジを清掃し、整えます。

フロントダンパーは、交換する前提で分解を行い大正解でした。

乗り味はそこまで悪化を感じず、でしたが外したダンパーは縮み側の減衰機能が失われており、手でスコンと縮み状態になっていました。

カートリッジダンパーの組み換え。

使用するのはビルシュタイン B6 (B6はノーマル車高用のダンパー)に決定。

106の特性を活かし、カチッとした印象に仕上がるのが特徴です。

B6ダンパーにより純正の正立式から 倒立式に変更となります。

ガタつきの結構多かったステアリングラックのセンタージョイント。

106は、特有のステアリングラック構造でして、他の車とは構成部品が異なります。

ラックに繋がるのは、長いタイロッド。そのセンタージョイントを交換します。

1個の部品に2個のボールジョイントが備わると言う構造。

こういう箇所のガタは、何も気にせずに走れば「こんなものかな。。」とスルーしそうな類の不具合。

一度気になりだすと、とても気持ち悪く、原因を突き止めたくなるものです。

ラックエンドのブーツが破れていたので、交換。

スライドギヤにはグリスを補充し、馴染ませてから新しいブーツのセット。

ビシッと引き締まった106に仕上がる事を期待しながら、各部の組付けを進めます。

Written by Hashimoto