クラシックミニの各部をメンテナンス

点検整備でお預かりをさせて頂いているのはクラシックミニ。

1959年の誕生から2000年まで、41年間の間に渡り基本構造を変えず、生産された名車のひとつ。

キャブレタ~インジェクションまで、様々な機関・制御を持つ事も特徴の一つです。

今回の車輛は1990年頃の1300CC キャブレタ仕様車。

旧い構造のメリットとして、メンテナンスの際はアッセンブリ交換では無く、リペアキットなどを使いながら組み換え・復元が可能です。

なので、作業箇所は多くともそろえる部品の総点数は意外とコンパクト。

ギッシリと詰まったエンジンルームは、整備性が悪いので今回のメンテナンス関連個所を一気に分解を進めます。

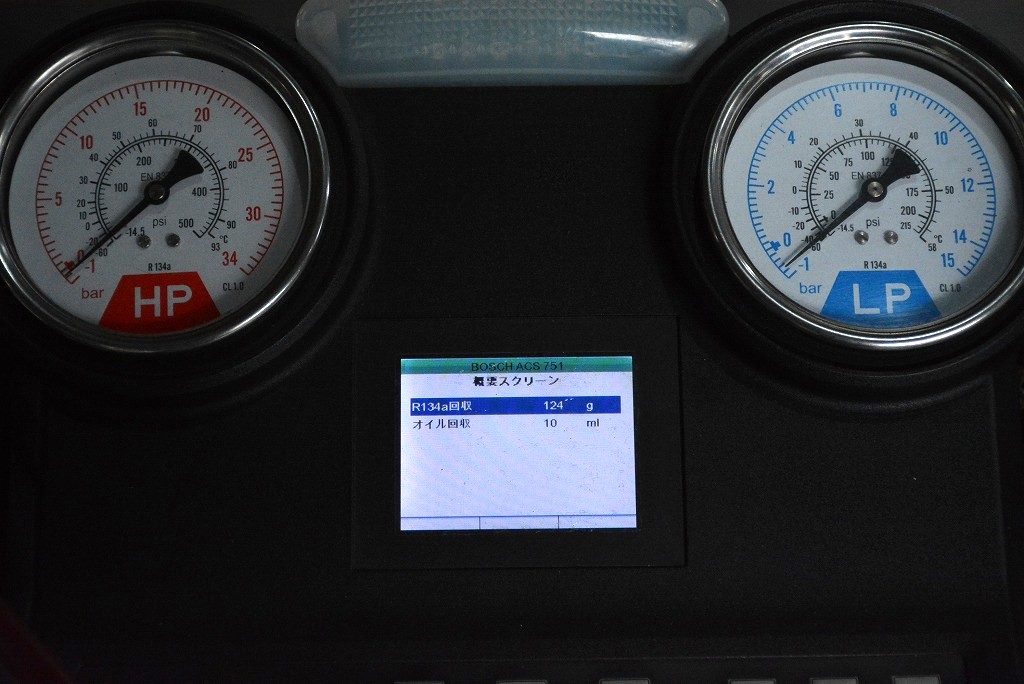

クーラーコンデンサを外す前に、ガス回収を行い回収量を確認すると124gしか回収されませんでした。

このままでは今年の夏にクーラーが効かないのは必至。

組み付け後に規定量をチャージしましょう。

ブレーキマスタシリンダ・クラッチマスタシリンダとレリーズシリンダを取り外します。

今回のメインは、油圧コントロール関連作業を進めています。

取り外した際に「あらら..」となるのはココの消耗。

クラッチマスタシリンダと、ペダルリンケージの接続部の消耗です。

中央が外したマスタシリンダの該当部です。丸い穴が楕円形に広がっている事を確認できます。

これ、長年の使用による金属摩耗が進んだ証でして、この部分のみの部品は供給されずアッセンブリ交換が必要になる症例なのですね。

内部の組み換えで、オーバーホールを行う予定であった為にこの劣化はダメージがでかいです。

アッセンブリだと部品代金が高額になるので、秘蔵のストック部品から部品取をする事に。

マスタシリンダのピストンを抜き取り、カップキットと呼ばれるラバーシールを組み換え。

これにより、機能的には新品同様に復元が可能となります。

現代の車では、こういう細かい作業が出来なくなりましたね。

必要最低限の作業で、部品を使いまわせる事。本当の意味でのエコです。

キャブレタフロートケースの上面の燃料漏れ。

燃料のオーバーフロー時に、この様に染みが出来る事が多いです。

フロート本体は正常な状態なので、ニードルバルブの劣化を想定。

画像確認はできませんが、ニードルバルブ先端の段付き摩耗を確認。

ラバーコーティングの施されたニードルバルブに変更し、組み付けを行います。

汚れたパーツは洗浄し、アルミ本来の質感に戻して組み付けを行います。

ブレーキマスタシリンダは、リザーブタンク取付部のシールから微量にフルードの滲みを確認しました。

ここも、リペア用のシールを用いて交換します。

クラッチ・レリーズレバーは金属同士の擦れ合いから、摩耗し易いパーツです。

何年か振りに取り外したのですが、案の定先端のボール形状はすり減っていました。

ここもクラッチコントロール関連の小さな部品。

先程の楕円形に拡がった、マスタシリンダとクラッチペダルを連結するためのピンです。

段付き摩耗が盛大に進んでいます。

久々の整備を行う当車輌、今回はクラッチコントロール関連の消耗がとても目立ちました。

旧いクルマでは当たり前に行う各部の修繕作業。

現代の車とは施工内容が変わってくる事が面白いです。

Written by Hashimoto