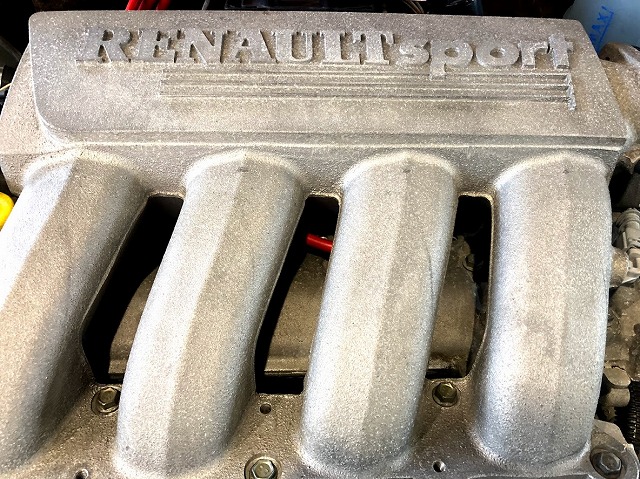

パンダ100HP 10万キロメンテナンスのスタート

パンダ100HPの初回整備を承りました。

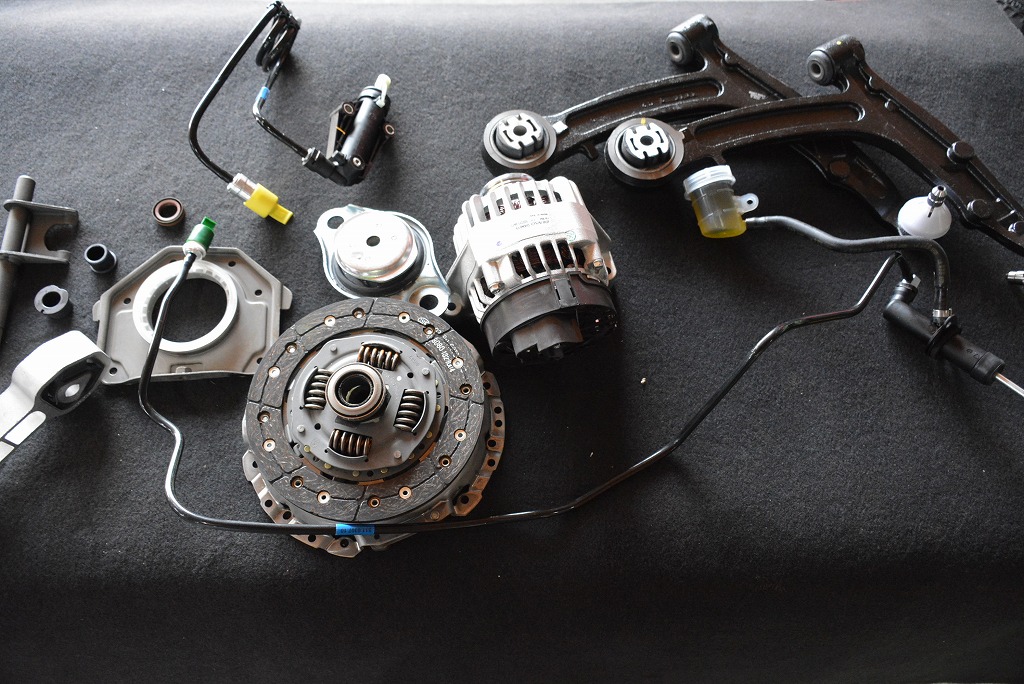

コンディションは良い個体ですが、気になる箇所は盛り沢山です。

今回は、消耗箇所を含めて違和感を感じる部分を中心に整備を進めて行きます。

クラッチのフィーリングがとても悪く、減っているからなのか、機械的に何か不具合が有るのかが分かりづらい状態でした。

中古車として購入された個体ですので、過去の整備履歴については不明です。

降ろしたミッションの、摺動部はとても動きが硬くなっています。

レリーズベアリングの動くガイドラインは、グリスにクラッチダストが絡まり、動作を妨げている様子です。

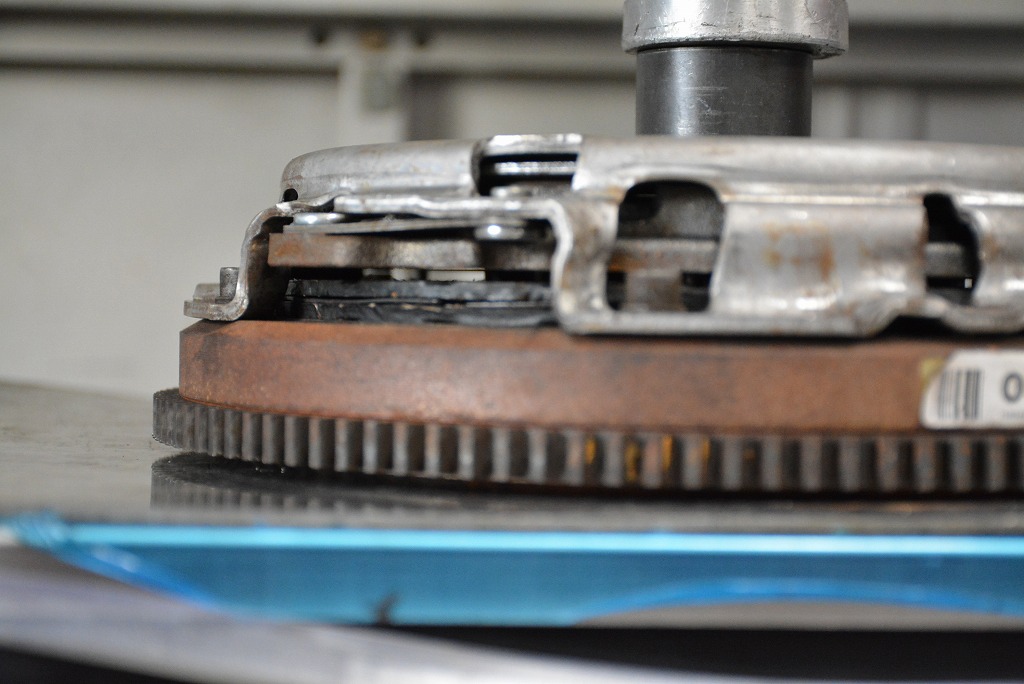

クラッチ機構を取り外し、単体点検を行いながら考察していきます。

クラッチディスクの消耗はほとんど起きておらず、明らかに割と最近交換されている模様でした。

ディスク厚みは十分にあるにも関わらず、カバーダイヤフラムの角度が大きく付いており、一見するとディスクが減った様に思えます。

妙に重たく、繋がり位置に違和感を感じていたクラッチ。

油圧プレスに移動し、いつもの単体チェックを行います。

押し込み始めて直ぐの状態。

137キロは、このクラスのクラッチにしてはとても重たい状態でした。

車載状態で言えば、ペダルを踏み始めて直ぐに重たい!と感じる状態です。

もう少し、プレスを押し進めると荷重値は下がってきます。

とは言っても111キロですので、何かおかしいと言えます。

この時点で、クラッチは切れた状態です。

一般的な例と比較すると、ダイヤフラムが水平よりも少し立った状態でクラッチが切れているという事がそもそもおかしいです。

「普通だとこのくらい押し込まないとクラッチは切れないよな」という状態までダイヤフラムを押し込むと、もの凄い量の隙間が生じました。

続いて、新しいクラッチ機構を単体テストにより点検を行います。

ストロークに合わせて荷重が増し、ピークは96キロでした。

これなら正常であると言えます。

そのまま押し込み進めると、荷重は軽い方向に移行します。

この大きな差は何が起きていたかと言いますと、元々組付けられていたクラッチはリビルト品であり、プレッシャプレートのセット位置が約1mm高い位置にありました。

このため、薄いクラッチディスクを組付けたのと似た状態になるわけでして、ストローク量や遮断ポイントも理想的ではなくなるという事になります。

クラッチの違和感の原因がハッキリと解明できて一安心です。

まさかのリビルト品。それが間違ったものであるという事実。

単体テストを普段から行っていて良かった。と思う作業内容でした。

Written by Hashimoto